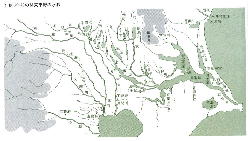

新田開発が関東平野に展開した近世は、利根川の流れが変えられた時代でもあった。それに結びついて発達していた湖沼群の姿も変えられていった。関東流・紀州流と扱い方は異なるが、こうした湖沼と周辺の低湿地を対象に開発が進められ、水田地帯が形成された。関東平野をはじめ、東日本の主要な平野には、かつて湖沼が発達し、それが自然に陸化したり人工的に干拓されたりして耕地となったものが多い。

湖沼干拓の成否は、大河川との結びつきにいかにうまく対処するかにある。成功した椿海・飯沼と失敗した手賀沼・印旛沼は、利根川とのかかわりで干拓の命運が決まった。

湖沼干拓の成否は、大河川との結びつきにいかにうまく対処するかにある。成功した椿海・飯沼と失敗した手賀沼・印旛沼は、利根川とのかかわりで干拓の命運が決まった。

椿海は、玉の浦(九十九里浜の古名)湾が砂州によって入り口を塞がれてできた湖で、下流地域のかんがい水源と漁業に使われていた。そのため当初は干拓に反対があったが、強行され、7年間の年月と延べ2万人の人夫を要して寛文~延宝年代(1668~1673年)に 「干潟8万石」 と呼ばれる大干拓地が完成した。新開地の常である用水不足に対して、新しく溜井が設けられた。溜井からは用水を惣堀(廻し堀)に落として分水するが、惣堀は周辺古村からの排水も集めた。また、中悪水路の刑部堀(落とし堀)を通じて海に吐く排水システムは、比較的容易なものであった。

一方、飯沼は、鬼怒川と思川にはさまれた細長い谷が鬼怒川の自然堤防で閉鎖された沼で、全長16kmにおよんだ。最初は、沼の最低部から2本の落とし堀で排水したが、谷の高位部しか干上がらず、飯沼川低地は依然として沼のままであった。そこで東西に承水路的な性格の仁連川を開削して背後の猿島台地と上流の谷地田から落ちる水を受け、元文3(1738)年に干拓が完成した。しかし、明治以降も利根川の逆流で被害を受けることがしばしばあった。

これらに対し、手賀沼と印旛沼は、ともに利根川本流の土砂が谷口を塞いだもので、近世初期に干拓が考えられた。その計画は、利根川を、付け替えによってこれらと切り離すことで自然干陸をねらったのである。しかし、新利根川開削後も、沼の水位は下がらず、湖岸に小規模な新田はできたものの、利根川の度重なる大洪水で実現できなかった。手賀沼は沼中に築堤して排水する計画、印旛沼は沼尻から東京湾へ落とし堀を開削する計画であった。

ことに印旛沼の落とし堀は舟運も兼ね、享保9(1724)年、天明3(1783)年および天保14(1843)年の三度にわたって着工されたが、経費の不足や田沼・水野老中の退陣で中止された。しかしながら、計画と中止のくりかえしは、これらの開発がいかに重要であったかを示している。